|

|

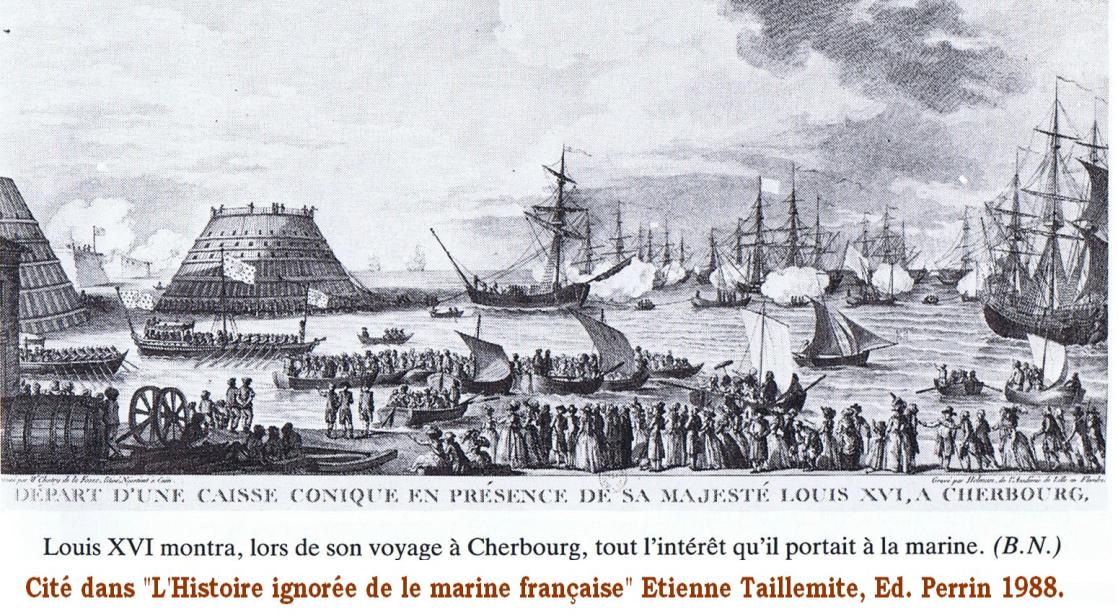

La Marine Française de Louis XV à Napoléon. Enjeu essentiel de la marine et des océans dans les

civilisations, le commerce, les guerres et la politique intérieure. Ø

Calamiteuse politique de

Louis XV => Traité de Paris en 1763 : perte du Canada et des

Indes par la France : 26 années après éclatait la Révolution. Ø

Apogée de la Marine

Française sous Louis XVI => Indépendance des USA. Ø

Révolution

Française => démission du ministre de la Marine La Luzerne en 1791.

Désintégration de notre marine. Ø

Trafalgar le 21 octobre

1805 en est la conséquence directe => L’anglophonie emportera pour longtemps la suprématie mondiale

dans tous les domaines des communications : maritimes, puis aériennes,

puis électroniques [1],

et enfin comme langage de la science. Le « méridien d’origine »

sera déplacé de Paris à Londres (Greenwich). |

||

|

Vaisseau

« Le Protecteur » clic.

|

|

|

|

en cours

d’organisation. Sans prétention à quelque

exhaustivité;

L’intérêt

de la date de 1763 (fin de la guerre de 7 ans, première vraie

guerre « mondiale ») serait de pointer :

-

la date de la plus déterminante des défaites françaises (trop

facilement oubliée)

-

du début du lent effacement de la France face à l'Angleterre,

d’en analyser les causes

-

et celles de la

Révolution de 1789, 26 ans plus tard.

En

particulier mise ici pour Pondichéry en note de bas de page [2].

Il me semble difficile

de penser qu’il n’y ait pas de rapport quasi-direct entre la défaite de la

guerre de 7 ans et la révolution de 1789.

|

ü La

guerre se termine par le sinistre Traité de Paris en 1763, signé après

les désastres de notre marine. Les engagements en effet n’ont pas eu lieu sur

notre territoire métropolitain – (fait constant et remarquable de tous les

temps : Lorsqu’un pays est encore puissant, les combats déterminants

n’ont pas lieu sur son territoire) ü La

perte des armes dans toute la péninsule indienne, l’abandon du Canada

aux Anglais, et autres concessions. ü Le

long procès - ce fut « Le Grand procès » du XVIII ème siècle

- pour trahison des émigrés irlandais catholiques réfugiés en France

et engagés dans la marine de Louis XV, à la suite des persécutions

de Guillaume d'Orange, par fidélité à leur roi catholique

Jacques Ier (réfugié à Saint Germain en Laye) -

Lally Tollendal

fut accusé de trahison qui aurait causé la défaite de

Pondichéry(Vandavachy)(clic) et fut décapité le 3 mai 1766

en Place de Grèves (clic) -

Luc Alen

(sitôt arrivé en France, engagé dans un régiment de marine à 14 ans)

fut emprisonné plus de 2 ans pour les mêmes raisons, puis après plusieurs

terribles procès et fut acquitté mais son avancement ruiné, etc.(clic) -

Pondichéry sera

à nouveau assiégée et détruite en 1778 par les Anglais durant la

guerre d’indépendance des États Unis soutenue par La France. -

Les Canadiens

nous accusèrent alors de trahison, pour les « avoir vendus pour

quelques îles à sucre (Saint Domingue que l'on conserva au traité,

mais seulement jusqu’en 1804 - où la partie française de l'île deviendra

« Haïti » et indépendante) - cependant que Voltaire

assimile ses malheureux habitants français à « quelques arpents

de neige » sans valeur. -

On sait que l’aigreur des Québécois

sera entendue par Charles de Gaule en 1967. -

Les Québécois se battront dans

les cours de justice internationale jusqu’au XXI ème siècle contre

l’illégalité du traité et obtiendront enfin la reconnaissance de leur droit de

facto au passeport français. |

|

|

|

Décapitation

de Lally Tollendal le 3 mai 1766 |

|

Ainsi naquit la révolution … Et parmi les préludes , la justice en question... :

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

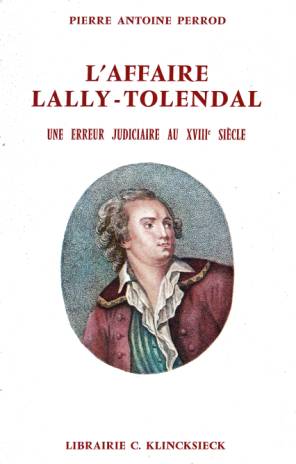

On sent que ce travail remarquable de P.

A. Perrod (allégé dans ce livre de 470 pages !) est traversé par les

idéaux perdus de Mai 68 en France (dont la réalisation a avorté).

Il n’en reste pas moins que l’analyse

de cette erreur judiciaire est instructive pour tous les temps et en

particulier parce qu’il est révélateur d'un esprit national administratif

qui est peut-être la cause essentielle de notre malheureuse aventure dans cette

guerre de sept ans.

La causalité directe de ces événement

dans la survenue de la Révolution de 1789 y est réaffirmée, mais cette

Révolution est passée, Mai 68 aussi est passé, mais qu’en est-il, quel

est son intérêt encore aujourd’hui ?

A vrai dire il est considérable, bien

qu'il soit douteux – au train où vont les choses - que l’enseignement profite

plus aujourd'hui qu’il ne le fit jadis, hélas !

Notre calamité qui réside en cette adoration

de l’administration qui a également été dénoncée par Alain Peyrefitte

dans « le mal français » daté de la année que l'ouvrage de Perrod,

et il le décèle comme une

permanence dans nos institutions depuis au moins Colbert.

En réalité, l’administration devrait

être un moyen, et nous le prenons en adoration comme une fin.

C’est du fétichisme intellectuel

(psycholâtrie – voir la page « index » de mon site de psychiatrie)

Aujourd’hui, dans les années 2000 la

situation est encore la même, dans une procédure de psycholâtrie

identique, mais avec une idéologie qu’on pourrait dire inverse ( !)

tout aussi grave.

Nous « emphatisons » l’administration

tout en ayant pris le parti de la dénigrer, ou de ne pas la suivre, de lui

désobéir, et la laissons s’écharner sur les peccadilles (ceinture de

sécurité au démarrage … ) mais nous la délaissons et la laissons s’égarer sur

les sujets les plus importants (désorientations temporo-spatiales et

confusions des esprits, pertes de tous les repères, des fidélités et des fois,

immigration sauvage, etc.).

La

question des migrants n’est perçue qu’à propos du quantitatif :

1°

du manque de natalité des Français (dont nous sommes 100% les artisans)

2°

du besoin de main d’œuvre qui en résulte chez nous.

En

réalité du fait de la définition même des mots (les êtres humains

ne sont nullement tous identiques ni équivalents) Le migrant apporte une différence

qualitative.

Et

c’est d'abord à partir de cela qu'il faut le considérer.

Loin

d’attendre une assimilation aussi impossible que sans intérêt – sinon

évidement la possession d'un minimum de compatibilité qui doit être acquis

avant la migration - il faut considérer les diverses différences :

Certaines peuvent être souhaitables, voire hautement désirables

et d'autres au contraire indésirables. Un tri intelligent est qualitatif.

C’est

d’abord ces éléments qu'il faut dans chaque cas estimer intelligemment ...

Ce

qui est évidemment incompatible avec des considération purement numériques

comme c’est devenu généralement le cas, et une administration aveugle.

Finalement, et dans un sens

(authentiquement) psychanalytique, en France , patrie des « droits de

L’homme » (quand tous les autres pays (en Europe, à la différence des pays arabes il est vrai) ont significativement traduit l’expression

par « droits humains » : derechos humanos, human

rights …)

Nous avons inventé « l’homme

standardisé », au détriment de « l’homme original »

et responsable de son particularisme.

Or, l’homme standardisé n’existe pas,

n’a jamais existé et n’existera jamais, par définition (Ce qu'a fort bien

compris Perrod, même dans le

petit extrait cité).

______________________________

|

|

Les

procès de Luc Alen ont été soutenus grâce à l'aide de son épouse Marie Charlotte Adélaïde de Béhague, qui,

après une vie tragique, ayant perdu toute sa fortune dans son aide aux

multiples procès de son époux, accusé de « trahison » comme Lally

Tollendal qui aurait causé la perte

de Pondichéry mais finalement

acquitté à la différence de ce dernier, puis embastillée à Amboise

pendant la Terreur pour cause de « réputée aristocrate dans

l’opinion » devenue veuve et pauvre, donna en mariage sa fille Isabelle

Jeanne Adélaide, à Pierre Louis Person à Calais en 1803. |

On

a l’habitude de parler de la lamentable fin de règne de Louis XV, de la

mise en cause du système, de la réforme des parlements;

Tous

ces points sont parfaitement exacts, mais, derrière eux, est la question de la

mer - aperçue à sa valeur stratégique seulement par les marins et quelques

amiraux ou ministres de la mer - dont le ministre de la marine La Luzerne

qui justifie par écrit sa démission en 1791.

La

véritable cause de tous ces malheurs et destructions sans profit serait donc

une question « de gouvernance » (voir infra)

Cette

question elle-même est connue et selon Peyrefitte (Le mal français

1976) remonterait à Colbert (1619-1683) et même si le mot dérange,

il semble bien durer encore.

Il

me semble qu’on peut facilement le déceler bien plus haut - et je ne vois pas

pourquoi j'en séparerais - en aval - la déjuridiciarisation contraignante voire

stérilisante et parfois meurtrière pour nombre de candidats à la pensée libre,

que l'on a donnée à notre psychiatrie en 1838, dans un statut inénarrable de

féodalité, et dont l’importance n’est jamais soulevée – pas même par Alain

Peyrefitte probablement parce que totalement méconnue (clic) Et c’est pourquoi j’ai écrit et réclamé

un « Habeas corpus » pour le supposé aliéné.

Déjà

en 1513 dans Le Prince (publication posthume en 1531) Machiavel

rend compte des particularités françaises : « Mais si, comme en

médecine - écrit-il en substance - le mal une fois installé est très facile à

voir, il est d’autant plus difficile à guérir »

Je

passe ici sur l’importance vitale, éco-systémique et climatique des océans pour

la Terre)

Après

la trop bien connue et dramatique parenthèse révolutionnaire, la

poursuite des mêmes enjeux reprendra avec Napoléon et une France

affaiblie. Napoléon perdra encore au profit des Anglais, la bataille

de Trafalgar, la possession de l'Isle de France (Ile Maurice)

et vendra aux USA l'immense Louisiane, rive droite du Mississipi,

qui allait du Québec jusqu’à La Nouvelle Orléans au bord du Golfe

du Mexique.

Quelques

décennies plus tard, l’expédition du Mexique de Napoléon III

échouera tragiquement, de même que son projet de royaume arabe, etc.

Et

il ne faut pas oublier que la fondation de l’Université américaine du

Beyrouth (1866) précède l’installation des Français en ces lieux

(arrivée des Jésuites).

Ainsi

les guerres révolutionnaires, puis surtout les napoléoniennes (projet

avorté d'invasion de l'Angleterre) pourraient être considérées comme une

reprise des combats, un peu comme la seconde guerre mondiale (1940-1945)

pourrait être considérée comme une reprise de la première (1914 – 1918)

Dans toutes ces guerres,

les océans, les vents et la marine ont toujours joué un rôle majeur

généralement décisif.

Il

suffit de citer ici les évènements les moins spectaculaires (moins que les

expéditions de Magellan et de Christophe Colomb – qui d'ailleurs résultent

du verrouillage de l'accès occidental aux routes de l’Orient par la Méditerranée

pour les Occidentaux par les Ottomans, jusqu’à la bataille

maritime de Lépante gagnée en 1571 par la chrétienté victorieuse (absence

de la France à cette bataille décisive pour cause d’alliance de la France

avec les Ottomans par François 1er)

Ø

Depuis l’Antiquité aussi loin qu’on la

connaisse :

ü Colonisation

de l’Australie, Tahitiens de Polynésie

ü

Expéditions de la reine Hatchepsout

ü Trafic

commercial et civilisationnel de la période pharaonique : Pharos

(Alexandrie) =>Liban => Grèce (Crête) => Égypte.

ü Colonies

phéniciennes : Fondations de Carthage en Afrique du

Nord, de Malakka (Malaga) ,

de Gadès (Cadix) etc. en 2000 avant J.C. en faisant ainsi les premières

villes européennes)

ü Colonies

grecques : Syracuse, colonies phocéennes de Massilia

(Marseille) Nikè (= La victoire = Nice) puis Anti-polis (= en face de la

Ville (qui était déjà Nice) = Antibes) etc.

ü Guerres

médiques ente la Grèce et la Perse, guerres

Puniques de Rome contre Carthage, Conquête de l’Égypte

par Rome (et apparition du christianisme)

ü Conquète

romaine de l'Angleterre depuis César jusqu’en 80 Ap. J.C.

Ø

Conquêtes modernes : Conquête

normande par Guillaume le conquérant en 1066, puis par les Anglais de la

France

jusqu'aux

plus récentes batailles navales des dernières guerres mondiales, en passant par

les Croisades, l'Expédition d'Egypte de Bonaparte en 1898 et la guerre

hispano–américaine la même année, peu enseignée en France, perdue

par l’Espagne qui perd ainsi Porto Rico et l’île de Cuba

(toujours convoitée par les USA) également en 1898, et enfin l’installation

dans l’île de Cuba des périlleux missiles soviétiques en 1962.

Ø

Enfin toutes les guerres importantes des XIX

eme, XXeme et XXI ème siècles (expéditions d'Iraq, de Libye,

etc.)

-

les

océans

ont toujours joué un rôle majeur dans les stratégies internationales

militaires autant que commerciales

-

les

vents jouent un rôle majeur (Égypte => Liban

=> Crête => Égypte dans l’Antiquité; Moussons ; Trade-winds (vents

du commerce = Alisés); etc... Mais l’importance de la marine a toujours été

sous–estimée par les Français.

-

Et

derrière ces océans, il y a toujours eu des peuples (aux Bahamas en 1492 –

comme en Palestine à toutes les époques)

Il

est certain que la domination du ciel et de l’espace en complète et renforce

l’importance encore mais ne la diminue pas.

Pour

bien des Français, encore aujourd’hui - trop souvent - la mer

c’est : « un charter pour les Maldives » ou « le

mois de vacances sur une plage le dos tourné à la mer » …

|

ROLE DE LA MER EN GENERAL et DANS LES

CONFLITS CONTINENTAUX |

|

||||||||||||

|

Citons

une fois de plus Eric Tabarly : « … Je monte à Paris le moins possible, … comme

dernièrement, quand il a fallu que je me démène pour la sauvegarde du Musée

de la Marine. L'annonce … de l'expulsion du Musée de la Marine de son emplacement

au Palais de Chaillot pour mettre à la place le nouveau Musée des Arts

premiers m'a scandalisé… C'était presque l'arrêt de mort de ce que je crois

être le plus beau musée maritime du monde. Ce traitement révoltant n'est

malheureusement que le reflet de la désinvolture avec laquelle sont traitées,

en France, les questions maritimes. Le peuple français garde une mentalité

trop terrienne… Il reste dans

l'ignorance de l'importance stratégique et économique des océans. Il ne faut

pas lui en vouloir, personne ne le lui enseigne. Cette éducation devrait commencer dès l'école. Mais aucun

manuel scolaire ne souligne que des conflits qui peuvent paraître

continentaux ont été gagnés sur mer. Si

à Trafalgar les Français avaient gagné, il n'y aurait pas eu Waterloo. Si les Alliés n'avaient pas gagné la bataille de l'Atlantique …

les Allemands auraient gagné la guerre… Pourtant, un petit pays comme la Norvège possède une des

premières flottes marchandes du monde. Il en tire de larges profits et prouve qu'il n'est pas nécessaire

d'être asiatique pour faire naviguer des cargos…» J’ajouterais

que si les Français avaient gagné la guerre de 7 ans (qui s’est

déroulée entièrement sur et/ou grâce aux océans), le français tiendrait

aujourd’hui dans le monde la place que tient la langue anglaise, à commencer

par en de grands pays comme l’Inde et le Canada, et en

continuant avec les Etats-Unis sous l’influence de la présence d’un Canada qui

aurait été francophone : Washington a d’abord voulu faire

adopter le français comme langue nationale des Etats Unis, enfantés

par la France, grâce à la marine de Louis XVI qui leur a permis

de se libérer de la tutelle britannique. Et

l’anglais ne fut adopté que par facilité, parce que déjà connu des révoltés. L’Amérique entière (avec par

ailleurs le castillan et le portugais) aurait alors parlé des

langues latines, toutes très proches entre elles. Quelques

remarque sur le rôle historique de la

mer dans les conflits continentaux :

C’est

la mer qui fit gagner les guerres médiques aux Grecs contre les Perses. C’est

Syracuse qui fit perdre à Athènes la guerre du Péloponnèse.

C’est

Syracuse qui fit perdre à Hannibal et aux Carthaginois la

« Seconde Guerre Punique » malgré sa défense par le génie d’Archimède durant 8 mois. C’est

Syracuse qui permit le débarquement américain en Italie à la

fin de la « Seconde Guerre Mondiale ». C’est

par la mer que fut maintes fois attaquée et que chuta Constantinople le

29 Mai 1453, seule ville antique de la Méditerranée à avoir su

traverser le Moyen Age, ce qui marqua la fin de l’Empire byzantin.

Etc. |

|

|

|||||||||||

|

N’oublions pas non

plus que les masses d’eau océaniques, outre la vie de la faune et de la flore

qu’elles contiennent, renferment une énergie gigantesque, propre, et

potentiellement exploitable. Quant au vent, il peut

conférer sans grandes difficultés aux navires, des puissances souvent bien

supérieures à celles des moteurs thermiques ; plus sûres ; gratuites ;

renouvelables et propres. L’exploitation de ces

2 éléments trouve bien sûr des limites – surtout qualitatives – mais fut

certainement un peu trop vite dépréciée, et son importance sous estimée. Mais le seul premier

« vapeur » lancé en mer devait condamner la voile :

Comment manœuvrer un voilier « encalminé » devant un vapeur

lancé à pleine puissance ? Pourtant, dès que le

vent « forcit », les qualités stabilisatrices de la voilure

sont un avantage, tandis que dans une mer « formée »,

tangage et roulis peuvent mettre à mal les moteurs et bien des cargos. Sans vent le moteur a

l’avantage. Quand le vent forcit,

et si la mer est grosse, la voile est plus sûre – alors que les bateaux à

moteurs sont aussi soumis aux vents, mais sans pouvoir en tirer parti. |

|

|

|||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

CONSTRUCTIONS DES NAVIRES FRANCAIS |

|

||||||||||||

|

On lit dans le

livre : « description

des arts et metiers marine » (Fac-similés publiés par la

« Bibliothèque de l’image », 2002, 46 bis passage Jouffroy,

75009 Paris, ISBN 2-914661-56-8) Dans la préface de Laurent Manoeuvre , ingénieur

de recherche à la Direction des Musées de France : « En 1699, Louis

XIV décide de prendre sous sa protection un groupe de savants installé

par Colbert depuis 1666 dans la bibliothèque du roi, rue

Vivienne. Désormais, l'assemblée portera le

titre d'Académie royale des sciences. Elle siégera au Louvre.

Les communications des académiciens seront publiées. Ainsi commencent les

Descriptions des Arts et Métiers. … La flotte française occupe le deuxième rang mondial, derrière celle de la Grande-Bretagne.

Selon les estimations de Pierre

Chaunu, dans les années 1780, mille huit cents navires parcourent

quotidiennement cent vingt à cent trente millions de km2. … On comprend l'enjeu que

représente la publication du texte de Chapman …. Au même moment, sur les conseils

de l'ingénieur Groignard, le ministre de la marine, Sartine,

s'emploie à standardiser les bâtiments militaires … Il ne se contente pas d'amener la

construction navale à un très haut degré de perfection. … S'il propose

des règles de calcul (déterminer le tirant d'eau d'un navire ou son jaugeage)

et les proportions idéales de différents vaisseaux, Chapman ne se

laisse pas aller au vertige de la théorie. L'intérêt de

son texte repose sur un souci constant des choses pratiques : l'arrimage et

la manière de calculer l'espace qu'occuperont les biscuits et les pois

destinés à un équipage de vingt-quatre personnes pendant six mois. En esprit

avisé de l'époque des Lumières, Chapman n'oublie jamais l'homme. La

conclusion de sa préface en témoigne. Il est certes essentiel de se soucier

des détails matériels mais, au bout du compte, c'est l'habileté du capitaine

qui s'avère déterminante.…. Laurent Manœuvre

conclut : « MM. de l'Académie des sciences » ne

s'étaient pas trompés. Cette description des arts de la

marine a sans nul doute contribuée à la réforme voulue par Louis XVI

et par ses ministres, Sartine d'abord, puis le marquis de Castries.

En 1789,

pour la première fois de son histoire, la flotte française (et pas seulement

la flotte militaire) avait en grande partie rattrapé les retards accumulés à

la suite de négligences diverses. Ce

succès était du à la clairvoyance d'esprits éclairés, mais aussi à une

remarquable convergence de vues entre hommes politiques, savants, ingénieurs

et gens d'affaires. Malheureusement, la Révolution et l'Empire

balaieront en très peu de temps les résultats de tant d'efforts. |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

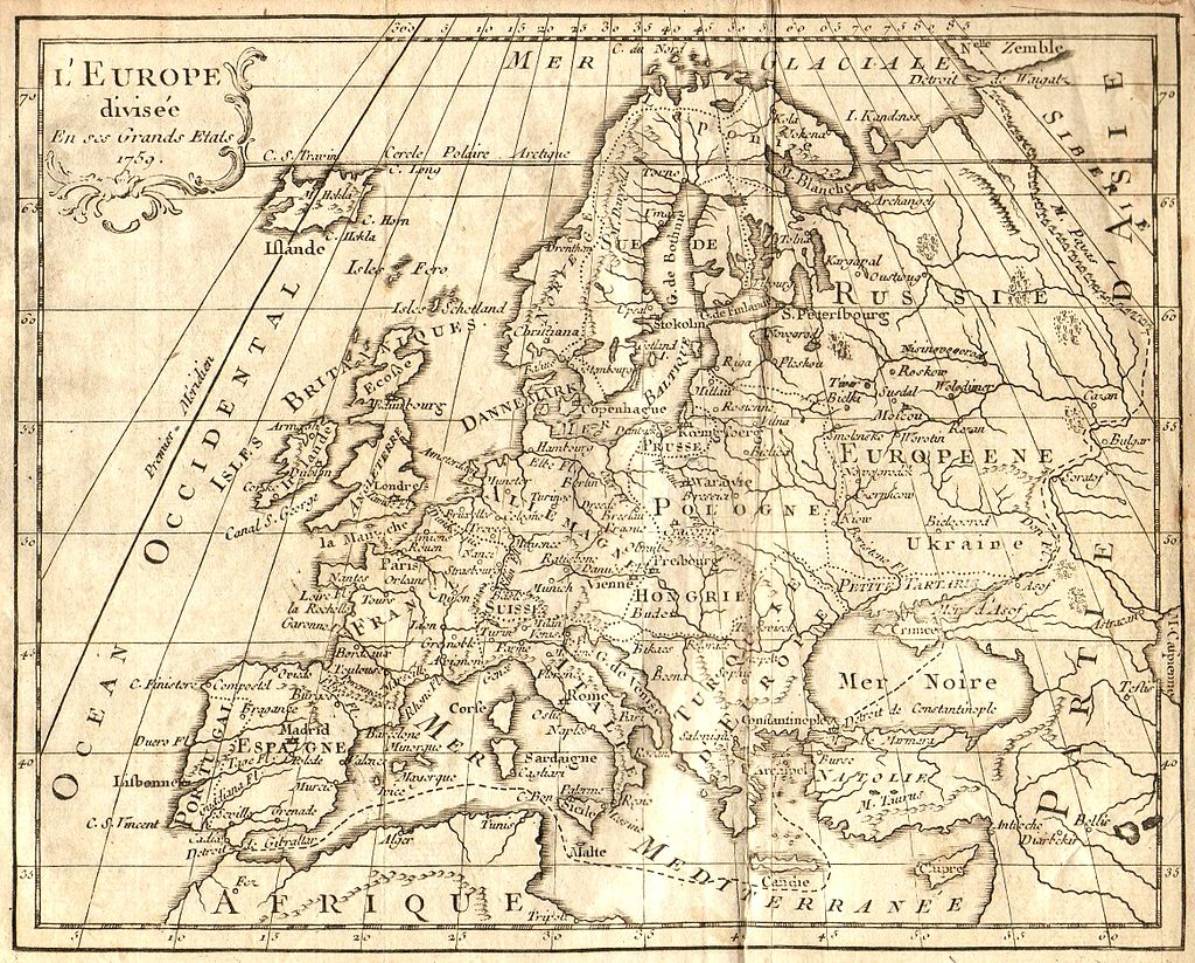

LA MARINE DE LOUIS XV : ON POURRA, D’APRES LES CARTES, JUGER DES

PERTES SIGNEES LORS DU TRAITE DE PARIS DE 1763. |

|

||||||||||||

|

NOTE – Le Traité de Paris de 1763 entre Louis

XV et l’Angleterre : |

|

|

|||||||||||

|

Il serait en fait plus

précis de pointer le « Traité de Paris »

de 1763 qui met fin à la « guerre de 7 ans »

(1756-1763). La France y est contrainte d'abandonner le Canada, la

vallée de l'Ohio, la rive gauche du Mississipi et plusieurs Antilles. Les

Français renoncent à toute prétention politique sur l'Inde où

ils conservent 5 villes démantelées et sans garnison. Ils abandonnent

également leurs comptoirs du Sénégal, sauf l'île de Gorée. La « Guerre

de Sept Ans » est parfois comparé à la Première Guerre Mondiale

du fait de la multiplicité des théâtres d’opérations. Clic pour voir plus grande la

carte. |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

DANS L’OCEAN

INDIEN : L’Inde est perdue. L’île de France ne le sera qu’en 1814. |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

Vandavachy 1760 : Bataille |

||||||||||

|

|

|||||||||||||

|

L’île de France => Ile Maurice |

PortLouis |

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

Le traité de 1763 marque

incontestablement le début du déclin de la puissance française face à

l’Angleterre : Il s’est joué sur mer. Il est à noter qu’au début de la

guerre de 7 ans, l’Inde n’est pas colonisée, ni par la France,

ni par l’Angleterre. Rien n’est joué. Les comptoirs français sont d’une

valeur considérable, en particulier à Pondichery. Brefs les jeux

(entre la France et l’Angleterre) ne sont pas faits. La bataille de Vandavachy

sera déterminante. Une fois encore, un destin

historique du monde va se jouer sur mer : Les combats mettront en jeu la flotte française (Amiral

d’Aché) qui trouve en particulier un solide appui à Port Louis, sur

l’île de France où il arrive en 1757, et pour les troupes terrestres, le

contingent de Lally-Tollendal et ses hommes. C’est un réfugié

catholique irlandais, qui comme beaucoup d’entre eux, et en particulier toute

sa compagnie, fuyant les protestants est venu se réfugier en France.

Il s’engagea sous les ordres de Louis XV. Après la défaite, il sera accusé

de s’être mal battu, et décapité en Place de Grèves à Paris, à l’issu

d’un long procès (qui a concerné les plus hautes instances militaires et de

nombreux accusés) et 2 recours en cassation. (Cf. P.A. Perrod : « L’affaire

Lally-Tollendal. Une erreur judiciaire au XVIII eme siècle », Paris,

1976). On peut même dire que, pour la France,

ce fut « L’affaire judiciaire’ du XVIII éme siècle ». La bataille de Vandavachy,

la défaite de Pondichery, c’était déjà comme une répétition de Trafalgar

quoique plus tôt et plus loin. La conclusion du livre de Claude

Markovits (Cf. note de bas de page) s’inscrit dans les deux grandes

lignes, de ce qui a toujours été le mal français. Nous laissons au lecteur le soin

d’en découvrir le lien : 1.

Une vision trop continentale du monde et une trop grande négligence

des choses de la mer. 2.

Un

bureaucratisme abstrait, inefficace et paralysant, sinon destructeur : Alain

Peyrefitte a raison : là « Le mal français »

est déjà décelable au temps de Colbert : « La victoire britannique s'explique peut-être aussi par la

différence de structures, voire de nature, des deux compagnies : L'East India Company est une société privée; reposant sur la libre entreprise et

l'initiative individuelle, elle vit des profits du commerce asiatique et ne

dépend en rien de l'État, sur lequel elle est en mesure d'exercer une grande

influence, ne serait-ce que par l'intermédiaire de ses directeurs siégeant au

Parlement. La Compagnie française des Indes est en revanche une

entreprise d'État

dont les directeurs sont nommés par la couronne; elle reçoit des subsides du

gouvernement et est alimentée par des revenus étrangers au commerce de

l'Inde, comme ceux de la ferme du tabac. La léthargie caractéristique de ses services et de ses

établissements indiens résulterait de ce contrôle bureaucratique. Soumise à la

politique à courte vue de l'État, paralysée dans ses initiatives, la

Compagnie n'avait aucune chance de l'emporter. En quelque sorte, la victoire

britannique serait celle de la libre entreprise sur une économie étatisée.» L’histoire de Luc Alen est

à peu près la même que celle de Lally, à ceci près qu’il n’eut pas la

tête tranchée : Naît en 1722 ; émigre en France en 1735 ;

s’engage sous le drapeau de Louis XV à 14 ans ; fait campagne

avec Lally de 1757 à 1762 ; de retour en France, épouse Marie

Charlotte Adelaïde de Béhague avant d’être jeté en prison où il

restera 27 mois avant d’être acquitté à l’issu d’un dur procès, dans lequel sa

jeune épouse aura employé toutes ses forces et sa fortune afin de rassembler

les preuves de son innocence ; père de 6 filles et un garçon, il meurt à

Amboise en 1787 et deviendra posthumément le beau-père de Pierre

Louis de Person. Cf. « Carnet de Sabretache » clic. Marie Charlotte, veuve Alen, sera emprisonnée

à son tour, mais à Amboise et sous la Terreur, au motif

d’être : « présumée aristocrate dans l’opinion publique »,

autre épisode de notre roman national que l’on ne développera pas ici. |

|

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

Combat naval, Grand Port |

Port Louis après

le « traité de Paris » |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

Le « traité de Paris »

de 1763 qui met fin à la « guerre de 7 ans »

(1756-1763). La France y est contrainte

d'abandonner le Canada, la vallée de l'Ohio, la rive gauche du Mississipi et

plusieurs Antilles. Les Français renoncent à toute

prétention politique sur l'Inde où ils conservent 5 villes

démantelées et sans garnison. Il s’y joua le sort linguistique

de l’Inde en son entier, qui aurait aussi bien pu devenir francophone

qu’anglophone, ce qu’elle devint. Un peu plus tard, le président Washington

hésita à faire adopter le français, langue du libérateur, comme langue

nationale aux Etats Unis naissants. L’adoption de l’anglais, déjà

parlé dans les 13 Etats, mais langue du colonisateur, apparut alors comme une

solution de facilité. La langue française bénéficiait

d’une importante aura culturelle dans toute l’Amérique du Nord. Notons aussi que les voisins

hispanophones parlaient une langue sœur du français, facile à comprendre pour

un francophone. C’est cette latinité que Napoléon

III avait le projet d’exploiter lors de son intervention au Mexique. En 1763 la France abandonne

également ses comptoirs du Sénégal, à l’exception de l'île de Gorée.

La « guerre de Sept

Ans » est parfois comparée à la Première Guerre mondiale du fait de

la multiplicité des théâtres d’opérations. Les derniers « français

pondichériens » (quelques milliers) acquerront la nationalité

indienne en 1962, en même temps que l’Algérie accédera à son

indépendance par suite des accords d’Evian. Mais la plupart resteront

sur place, contrairement à leurs compatriotes des départements d’Afrique

du Nord.. Depuis 1763, les Canadiens

français reprochaient souvent à la France de les avoir abandonnés et

trahis, en échange de « quelques îles à sucre » (Haïti et

quelques Antilles). Tout récemment, au terme d’un long

et difficile procès, les plus hautes juridictions saisies reconnurent que Louis

XV n’avait nul droit, au regard des constitutions concernées, de livrer

le Canada.à l ‘Angleterre. Depuis, si j’ai bien compris –

ce qui n’est pas sûr - les Canadiens français jouiraient, dès la

naissance, du droit intangible de posséder la double nationalité, française

et canadienne. Ce qui n’est nullement négligeable. On ne peut s’empêcher aussi de

penser qu’un tel précédent ne puisse avoir quelque valeur de jurisprudence en

d’autres contrées. |

|

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

LE REDRESSEMENT DE LA MARINE DE LOUIS

XVI : |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

Selon l’expression d’Éric Tabarly, « la dernière grande marine de la France fut celle de

Louis XVI ! ». |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

Les cent sept vaisseaux de ligne de la classe « Téméraire »

furent construits par la France, entre 1782 et 1813 ; ils

constituent la première série de navires de ligne construite selon des plans

identiques, leurs éléments étant ainsi interchangeables entre deux navires de

la série La

coque mesure 55,87 mètres de long, et 14,90 mètres de large. Le déplacement

est de 2900 tonnes. La voilure, dont la surface est de 2485 m², est à trois

mâts, gréés carrés. L'équipage nécessaire pour armer ces navires est de 562

officiers et hommes. Son

artillerie occupe deux ponts complets. Le pont inférieur, le plus proche de

la ligne de flottaison, est garni de quatorze canons de 36 livres, sur chaque

bord. Ce type de pièce, longde 3,274 mètres, pèse 3520 kg, auxquels

s'ajoutent les 900 Kg de son affût. Son service nécessite quinze hommes, il

est capable d'expédier un boulet plein de 17,62 kg à 3700 mètres, environ

toutes les huit minutes. |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

Cf. sur

La Pérouse (1741-1788) :clic : En 1756, Jean

François de Galaup, comte de La Pérouse a quinze ans lorsqu'il part pour Brest,

où il sera formé à l'école des gardes de la Marine. Sans doute l'aura de Clément

Taffanel de la Jonquière, son oncle, officier de « la

Royale », a-t-elle eu son influence sur la décision prise par le

jeune homme et ses parents. Devenu officier, il est engagé dans les combats

menés en rade de Quiberon contre les Anglais en 1759 lors de la

« guerre de Sept Ans ». ... Au Canada

... Aux Antilles ... En

Océan Indien en tant qu'enseigne de vaisseau. ... Aux Seychelles

et en Inde où il remonte jusqu'à Calcutta et se bat pour sauver le

Comptoir de Mahé assiégé par des troupes locales. ... A Port-Louis,

sur l'Île de France (actuelle Île Maurice), il devient propriétaire

terrien et se fiance à une jeune fille de la bourgeoisie coloniale. En 1776

revient en France ...Promu lieutenant de vaisseau, il retourne

... soutenir les États-Unis naissants. ... La Pérouse se marie

avec Louise Éléonore Bourdou, sa fiancée créole, et est nommé capitaine

de vaisseau en 1785. Très populaire, il bénéficie maintenant de

forts soutiens au gouvernement et à la cour. Le roi Louis XVI lui-même

le connaît. Une expédition très en vue : En 1784, il est

question d'envoyer une nouvelle expédition dans les mers lointaines ... de

trouver ce fameux « passage du Nord-Ouest » qui permettrait

de contourner le continent américain. Le projet est pris en main par Louis

XVI, depuis toujours passionné par la géographie. Plus que par la

serrurerie, contrairement à ce que l'on prétend communément. Louis XVI opte pour « une expédition dominée par la

recherche scientifique et la reconnaissance des mers, terres et

peuples » que l'on trouvera en chemin. ... On envoie même un espion

en Angleterre afin qu'il rapporte les meilleures informations concernant les

voyages de Cook. ... En font partie des experts

en géographie, géométrie, astronomie, mécanique, physique, chimie,

anatomie, zoologie, botanique, minéralogie, météorologie, mathématiques,

horlogerie… On se dispute les places.

Il a d'ailleurs été dit qu'un jeune élève officier nommé Napoléon

Bonaparte était très tenté par l'aventure. .... « Le

Portefaix » devient « la Boussole » et « l'Autruche »,

« l'Astrolabe ». La première est commandée par La

Pérouse, la seconde par le Breton Paul-Antoine-Marie Fleuriot de

Langle. ... Le 1er août 1785,

La Boussole et l'Astrolabe quittent enfin Brest. ... Madère,

Ténériffe, Trinité, Sainte-Catherine (au Brésil)… Après un passage

tranquille du cap Horn, la Boussole et l'Astrolabe font escale

pendant trois semaines à Conception au Chili où ils arrivent le 24

février 1786. C'est ensuite l'île de Pâques, puis Owhyhii

(Hawaii). Là, se pose la question de

savoir si l'on doit prendre possession de cette terre au nom du roi de France.

La Pérouse s'y refuse, considérant que « l'île appartient à

ses habitants ». |

|

||||||||||||

|

Voyage de La Pérouse |

|

|

|||||||||||

|

L'Alaska et le Canada

occidental sont les premiers

« gros morceaux » auxquels s'attelle l'expédition en juillet

1786. ... La Boussole et l'Astrolabe repartent en suivant la côte

jusqu'à Monterey où la colonie espagnole de Californie fait bon

accueil aux Français. On rembarque pour les îles Marianne et Asunsión.

En cours de route, sont rayées de la carte des îles imaginaires telles que Nuestra

Señora de la Gorta. En mars 1787, Lapérouse

atteint la Chine. A Macao, le naturaliste Dufresne est

débarqué avec quantité de documents qu'il rapporte en France. Commence alors

l'exploration des côtes des Philippines, de Canton et de Formose. La

Boussole et l'Astrolabe passent aussi le long de la Corée et du Japon,

contrées absolument fermées aux étrangers. |

|

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

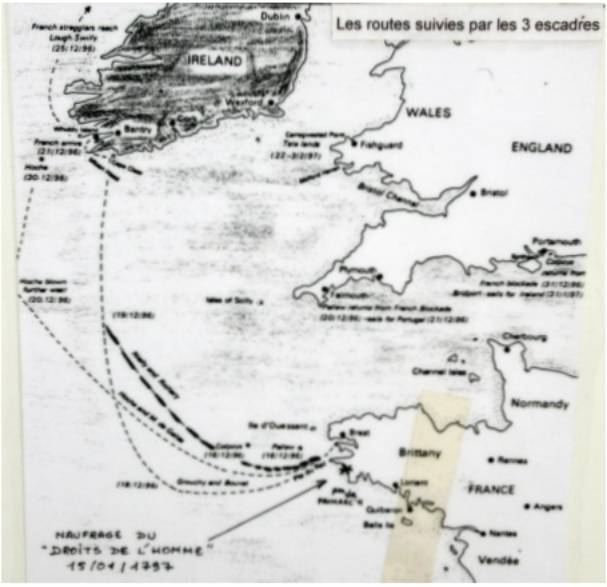

Bataille

entre le vaisseau « Les Droits de l'Homme » et les frégates

anglaises « l'Indefatigable » et « l'Amazon »

les 13 et 14 janvier 1797 en baie d'Audierne. Le menhir « Les Doits de

l’homme » a été dressé à la côte à Plozevet pour commémorer

les combats du vaisseau à la fois contre l’ennemi et contre la tempête |

|

||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

APRES LA

REVOLUTION Après les

destructions imputables à la Révolution, la France perdait en 1805

le meilleur de ce qui lui restait encore de sa Marine. Après 1810 , il

n’en restait plus rien. Les conséquences en

furent considérables et définitives (coups portés à la place de la « francophonie »

dans le monde etc.). C’est la Marine

de Louis XVI qui avait permit de gagner leur indépendance aux États

Unis. De ce point de vue, le règne de Louis XVI – si critiqué pour son

inconstance - n’avait pas été totalement exempt de sagesse et de modernité,

après la calamiteuse fin du règne de son grand père. Mais Napoléon ne

put que perdre nos meilleurs possessions d’Outre-Mer et rendit

une France plus petite qu’il ne l’avait trouvée. (pertes d’Haïti,

de la Belgique, de la Savoie, Nice, etc .) Or, le déficit en marine

dont nous souffrîmes alors ne fut pas « l’exception », mais

la « règle » d’un mal chronique : Citons Etienne

Taillemite : « L'un des traits les plus permanents de notre histoire est bien

une extrême méconnaissance des Français, à presque toutes les époques, de

l'importance des espaces maritimes et du rôle moteur des océans dans le

développement des civilisations. Depuis le

temps de Philippe Auguste qui, déjà, le déplorait, jusqu'à l'époque la plus

récente, nos compatriotes n'ont jamais prêté une attention suivie aux

problèmes de la mer et les historiens ne font pas exception à cette règle

... ». |

|

||||||||||||

|

Continuons à suivre

Etienne Taillemite, In « L'Histoire

ignorée de la marine française » Ed. Perrin 1988 : « …

De tous les pays disposant de vastes frontières maritimes, la France

est probablement le seul où l'existence même d'une puissance navale sera …

contestée jusque dans son principe … Peu après avoir

quitté ses fonctions en 1791, le dernier véritable ministre de la Marine de

la monarchie, le comte de La Luzerne, adressait au roi un plaidoyer

qui conserve toute son actualité. Évoquant d'abord

le rôle moteur de l'économie maritime et les dangers d'une récession, «

quel homme versé dans les détails de l'administration, écrit-il, ne prédiroit

pas aussitôt, non seulement que plus de 100.000 matelots, ouvriers des ports,

etc., et leurs familles qu'ils soutiennent sont condamnés à mourir de faim,

mais que le même sort est réservé à plusieurs millions de citoyens habitans

de l'intérieur du royaume et qui ne se sont jamais doutés eux-mêmes que notre

navigation fournissoit le seul débouché que pussent avoir les récoltes qu'ils

moissonnoient ou les marchandises qu'ils fabriquoient dans nos manufactures

». Et comme cette

économie maritime ne peut prospérer sans protection, il ajoutait : « Je regarde la France comme condamnée

par sa position géographique et par l'excès même de prospérité qu'elle a

atteint, sous peine d'éprouver les plus grands malheurs, à être une puissance

maritime et il me semble que le raisonnement et l'expérience démontrent

également cette nécessité. » Celle-ci n'en

continua pas moins d'être largement méconnue, particulièrement dans les

décennies suivantes, et l'on peut penser que Napoléon ne serait sans

doute pas mort à Sainte- Hélène s'il avait disposé de la marine de Louis

XVI. Presque cent

ans plus tard, en 1882, le capitaine de vaisseau Gougeard, ancien

ministre de la Marine de l'éphémère « grand ministère » Gambetta,

constatait « Il faut à tout prix intéresser le grand public français aux

choses de la marine, elles ne peuvent que gagner à être enfin connues,

appréciées sous leur véritable jour, envisagées sur leur véritable terrain ...

Cette indifférence du pays est dangereuse et de nature à mettre la

sécurité en péril. » Il en est plus

que jamais ainsi aujourd'hui où les menaces venant de la mer se sont

prodigieusement accrues… » |

|

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

NAPOLEON LA TERRE ET LA MER : |

|

||||||||||||

|

Bonaparte (1769 – 1821) n’aura pas l’heur de devenir

marin : Bonaparte aurait cherché une ou plusieurs fois à embarquer,

mais se serait vu refuser d’embarquer avec La Pérouse en 1784

ou 1785, au prétexte qu’il n’était pas « un savant ».

Dans cette « course à la science » d’alors, l’expédition

d’Égypte de 1798 pourrait alors apparaître comme une compensation. Il est difficile de

retrouver des précisions peu connues, et qui n’ont d’utilité que d’évoquer de

ces hypothèses qui auraient, de fait, pu transformer le destin de la France,

du fait d’une vocation différente ou d’un autre discernement maritime de

celui qui deviendra Empereur de français. On sait en effet que

la politique maritime de Bonaparte ne fut que successions de désastres. Il n’est pas sûr

d’ailleurs qu’il en portât la responsabilité, car la marine française avait

été quasiment « décapitée » au cours de - et par - la

Révolution, en équipages comme en matériels et en amirautés : La manœuvre tactique

de Nelson fut pourtant élémentaire : Arrivant de l’Ouest au

« portant », il tronçonna l’escadre franco-espagnole (qui

cheminait bien alignée Sud => Nord) en 3 segments qu’il bombarda en

enfilade. Comme les bâtiments

de l’époque ne disposaient que de batteries disposées sur les flancs des

navires, nous ne pûmes alors dans un premier temps que riposter en tirant

dans le vide ! Les marins étant

pourtant braves, les combats furent très violents. Le désastre de Trafalgar

(Cadix), le 21 Octobre 1805, dont la France ne se relèvera

jamais ruina à nouveau la francophonie – en dépit, peut-être, plus tard

d’occasions manquées, comme celle de

cette fulgurante proposition « d’union franco-britannique »

de Churchill le 16 Juin 1940, présentée aussitôt à Bordeaux par

de Gaulle au tout nouveau gouvernement Pétain qui la refusa. La défaite de

Trafalgar s’est jouée en réalité 15 ans plus tôt. La France

considère souvent l’Angleterre comme son ennemi héréditaire. La réciproque n’est pourtant

pas vraie : Churchill dira après la guerre de 1940 que « la

politique traditionnelle de l’Angleterre est de considérer comme ennemi

« la puissance montante en Europe » quelle qu’elle soit »,

ce qui est une politique purement pragmatique, adaptée aux circonstances. L’apogée de la Marine

française pourrait avoir été atteinte en 1790. Dès 1791, le comte de

La Luzerne ministre de la Marine devait démissionner. Selon l’expression d’Éric Tabarly, « la dernière grande marine de la France fut celle de

Louis XVI ! ». |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

« Saint-Domingue » représente la partie occidentale de l’ancienne île « d'Hispaniola », entre « Cuba » et « Puerto-Rico ». Elle fut la principale colonie française des « Antilles » de

1627 au 1er Janvier 1804 (et officiellement le 17 Avril 1825). o De 1627 à 1654, les Français se

concentrent sur les îles, « l'île de la Tortue » et « l’île

à vaches ». o Ils créent ensuite les villes sur

la « grande terre » : o en 1654 « Petit Goave »,

o en 1666 « Port de

Paix », o en 1670 « Cap Français »,

future capitale, qui prendra le nom de « Cap Haïtien » en

1804 o et en 1749, « Port au

Prince » qui remplaça « Cap Français » comme

capitale, prenant le nom de « Port Républicain » entre 1791

environ et 1804. o o o Dès 1720, « Saint-Domingue »

est le premier producteur mondial de canne à sucre et au milieu du XVIII

e siècle, l'île exporte à elle seule autant de

sucre que toutes les îles anglaises réunies. Avant la Révolution, les produits coloniaux de « Saint-Domingue »

représentent un tiers des exportations françaises. Elle devient aussi la principale destination des traites

négrières : La Population est de 455.000

hab. en 1788, dont 405.000 esclaves qui seront affranchis en 1793. Après l’agitation de la Révolution, longue et complexe –

Août 1791 - Janvier 1804 - qui fit plusieurs dizaines de milliers de morts,

cette moitié de l’île devint indépendante sous le nom indien « d’Haïti »,

devenant le symbole de la première révolte noire réussie ; encadrée

dans le temps par l’indépendance des « USA » dès 1776,

obtenue grâce à la Marine de Louis XVI, et celle de « Cuba »

en 1898, après la « guerre hispano - états-unienne ». Les conflits de « Saint Domingue » ont

mobilisé : o

les

esclaves insurgés menés par Toussaint Louverture (se rend en Mai 1802,

est arrêté le 7 juin 1802, décède dans le Jura le 7 Avril 1803). o

les

colons « grands » et « petits blancs », o

les troupes révolutionnaires, o

les

éléments fidèles à la monarchie, o

et

les troupes de Napoléon Bonaparte. L’indépendance

« de fait » est acquise le 1er Janvier 1804 officialisée le 17

Avril 1825 par une ordonnance du roi Charles X qui reconnaît l'indépendance « d’Haïti »,

contre une « indemnité d'indépendance ». |

|

||||||||||||

|

|

« Port-de-Paix » est une ville du Nord-Ouest de l’île « d'Haïti »,

en face et au sud de « l’île de La Tortue », dressée en 1666

par les Français, sur un lieu que Christophe Colomb avait dénommé

« Valparaíso » (« Val - Paradis »). Christophe Colomb, véritablement ébloui par ce qu’il découvrait, la beauté des

paysages, qu’il compare au plus beau de ce qu’il connaissait : « l’Andalousie

au mois d’Avril, etc. », la nudité et la beauté des habitants, les

couleurs des poissons comme il n’en avait jamais vues, croyait avoir retrouvé

le « Paradis » décrit dans l’Ancien Testament: La ville exporta ensuite bananes et café. « Port-de-Paix » est actuellement : Chef-lieu de département

et Sous-Préfecture d'un arrondissement qui comprend quatre communes, « Port-de-Paix »,

« l’île de la Tortue », « Bassin-Bleu », et « Chansolme ». |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

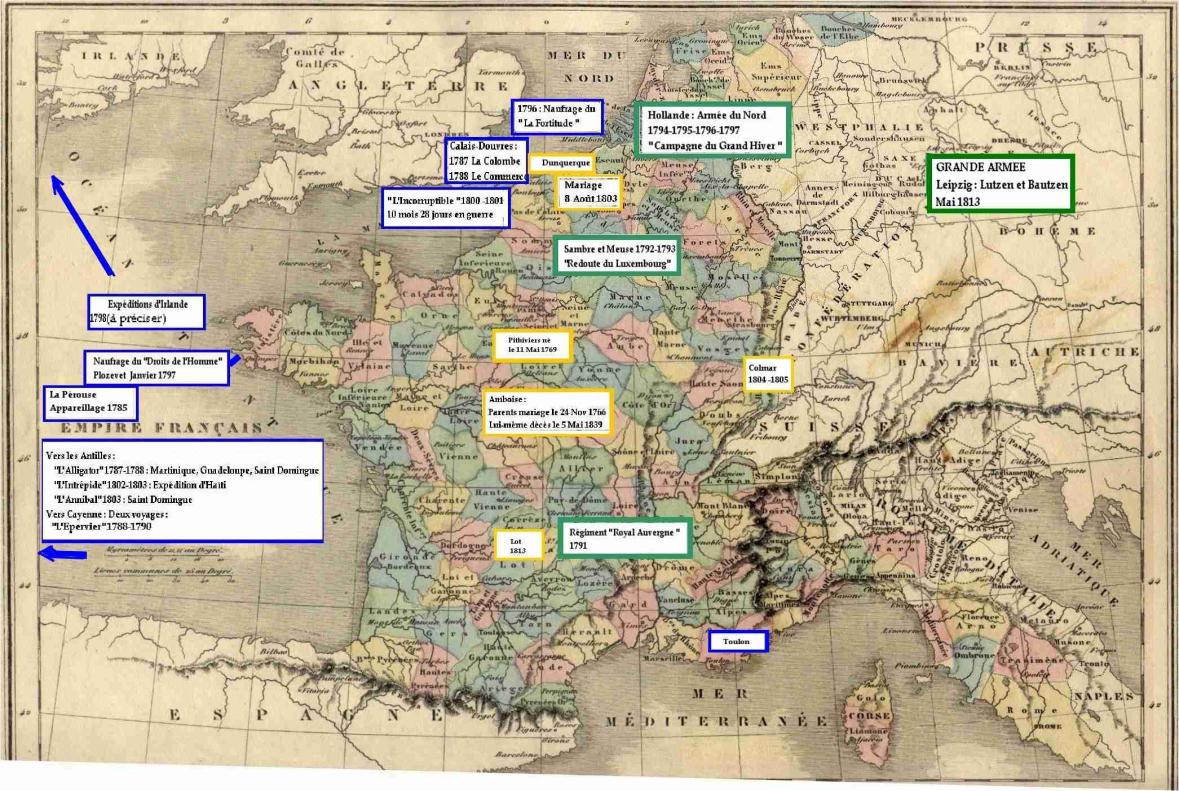

Ci-dessus, cartes des navigations et faits d’armes de Pierre Louis de

Person. Une carte mythique ne doit pas faire illusion : On comprendra la gravité dramatique de la situation de la France en 1792 si l’on sait qu’alors père et fils doivent se battre ensemble sur le même front contre l'ennemi.

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

La faiblesse de notre

marine empêcha Napoléon de débarquer en Angleterre (wikipedia : clic). Sur le plan de la

stratégie militaire, Hitler rencontrera souvent les mêmes difficultés

que Napoléon. L’histoire quelquefois se

répète, mais toujours, le rôle majeur joué par les océans reste une constante

dans le développement des civilisations. Il serait temps de ne plus

considérer les vents ni les eaux – douces du ciel, ou salées de la mer –

comme les ennemis de l’homme. Météo : Pourquoi

« la météo médiatique » n’indique-t-elle surtout,

« en boucle », que des températures, souvent illusoires, et

de peu d’intérêt, car n’étant que des pics de brefs instants, et seulement

diurnes, au détriment des vents, déterminants, eux, pour les conditions de vie locales, parmi lesquelles aussi les

températures, et désormais la pollution ? Les anglais

parlent davantage du « wind chill » : La « température

ressentie », est en effet fonction du vent. Ils font

d’ailleurs aussi une différence linguistique entre « weather »

et « time », ce que la langue française ne fait pas :

nous en parlerons dans une autre page. En réalité,

« la météo médiatique » devrait nous indiquer chaque

jour : o

les vents en force et en

direction, o

les pics de

température nocturnes, o

la température moyenne,

et particulièrement celle des sols, au lieu de

répéter un nombre incalculable de fois les mêmes chiffres, de peu d’intérêt,

que les « speakers » appellent : « le mercure » ! Comment

oublier que « la France est un don du Mexique » ? Elle doit la

douceur de son climat – et maintenant sa qualité de l’air - à l’Atlantique, à ses eaux et à ses

vents, et, par eux, aux eaux du « Gulf stream », c’est-à-dire

du « courant du golfe », golfe du Mexique. On oubliera

momentanément la question des pressions atmosphériques et de la formation des

vents, dont la plupart des gens du « grand public » ignore

généralement jusqu’à l’existence. |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

L’unique

livre qui décrive la Californie avant qu’elle ne devienne « yankee »

est le livre de Charles Henry Dana : « Two years before

the mast », traduit en français sous le titre de « Deux

années sur le gaillard d’avant ». Ecrit vers 1848

par un jeune étudiant en droit qui s’était embarqué pour 2 ans à Boston, son

intérêt est multiple : il décrit la vie des marins, le passage du Cap

Horn, les presidios espagnols convoitises des « yankees »,

sa poésie enfin. Lecture à ne

pas manquer. Dans un contexte long et

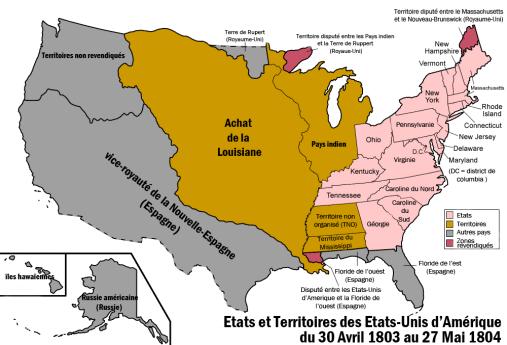

complexe (wikipedia

: clic), Napoléon vend la « Louisiane » aux

« Etats Unis » en 1803, c’est à dire « la rive

droite du Mississipi », « la rive gauche » ayant été

perdue avec d’autres territoires, lors du « traité de Paris »

en 1763. Le territoire vendu

dépasse les 2 millions de km². Napoléon perd « Haîti » en 1804,

« l’île de France » (« île Maurice ») en 1814

etc. Ces pertes sont donc dans le droit fil du « traité de

Paris », mais aussi conséquences de la destruction de l’amirauté

durant « la Révolution », comme en témoigna tragiquement la

défaite de Trafalgar (21 Octobre 1805), bataille

bravement perdue par 37 vaisseaux contre 22. |

|

|

||||||||||

|

|

|

||||||||||||

|

Dans l’opus cité

ci-dessus de Michel Taillemite, arrivé à la guerre de 1914, page 404, l’auteur

poursuit : « … Quant

aux causes de ces insuffisances, ce sont toujours celles qui ont été évoquées

dans les chapitres précédents. On peut les ranger

sous trois grandes rubriques: ·

l'absence

de doctrine et donc l'incohérence de la pensée et des méthodes, ·

des

institutions inadaptées aux besoins et une bureaucratie tracassière et

inefficace, ·

enfin la

perpétuelle instabilité des hommes rendant impossible toute politique suivie. … En 1908, dans son étude sur le Grand

État-Major naval, Castex pouvait encore écrire: « La marine nous donne

actuellement l'exemple d'un grand corps sans doctrine assise, sans mot

d'ordre stratégique ou tactique reconnu, sans conception unanime de la guerre »

… Institutions

inadaptées, absence de tête chargée de décider, conseils multiples et sans

pouvoirs réels, bureaucratie asphyxiante. » __________________________ Ces lignes

sont pratiquement les mêmes que celles par lesquelles Alain Peyrefitte

désigne un mal plus général, sous le nom de « Mal français »

(Plon éditeur, 1976), « mal » qu’il fait remonter au moins à

Colbert, arguant des mêmes causes : o une administration omniprésente, o abstraite o et irresponsable, o excluant du « sérail » ceux qui

ont connaissance o de la pratique o et du terrain. Selon Michel Taillemite,

en matière de marine, l’Angleterre aurait de tous temps été mieux armée

à cause des exigences de son insularité [3]:

« Tout gentleman anglais a son avis sur les

choses de la mer » ____________________________ Autrement dit, les mêmes

structures de ce « Mal français » se retrouveraient

similaires dans tous les domaines et depuis longtemps. ________________________________ Il est amusant de se dire

que tant de contraintes prétendent illustrer « l’apologie de la

Liberté ». |

|

||||||||||||

|

|

|

||||||||||||

Epilogue : On terminera cette

remarque en citant à nouveau Eric Tabarly : Il

s’agit de l’engagement d’Eric Tabarly auprès du gouvernement de jacques

Chirac pour le maintien du « Musée de la Marine » place du

Trocadéro à Paris. Dans “Mémoires du large », Editions de

Fallois, Paris, 1997,

Tabarly , homme simple mais « gloire

nationale »(1931 – 1998) écrit: « … Je monte à Paris le moins

possible, … comme dernièrement, quand il a fallu que je me démène pour la

sauvegarde du Musée de la Marine. L'annonce par

la commission Friedmann de l'expulsion du Musée de la Marine de

son emplacement au Palais de Chaillot pour mettre à la place le

nouveau Musée des Arts premiers m'a scandalisé. II était prévu

de mettre les collections en caisses, de les entreposer on ne sait où,

pendant plusieurs années, en attendant de les installer dans un lieu

excentré, trop petit et complètement inadapté : le Musée des Arts

africains et océaniens lorsqu'il serait libre. Bref, c'était

presque l'arrêt de mort de ce que je crois être le plus beau musée maritime

du monde. Ce traitement

révoltant n'est malheureusement que le reflet de la désinvolture avec

laquelle sont traitées, en France, les questions maritimes. Le peuple

français garde une mentalité trop terrienne. Il a découvert la mer par le

côté loisir et il se passionne pour les courses océaniques mais, bien que

sentimentalement attaché à la Marine, il reste dans l'ignorance de

l'importance stratégique et économique des océans. Il ne faut pas

lui en vouloir, personne ne le lui enseigne. Cette éducation

devrait commencer dès l'école. Mais aucun

manuel scolaire ne souligne que des conflits qui peuvent paraître

continentaux ont été gagnés sur mer. Si à Trafalgar

les Français avaient gagné, il n'y aurait pas eu Waterloo. Si les Alliés

n'avaient pas gagné la bataille de l'Atlantique, l'URSS n'aurait

pas pu être ravitaillée, les débarquements en France n'auraient pu avoir lieu

et les Allemands auraient gagné la guerre. Nos

gouvernements, qui ne sont que le reflet des gouvernés, ont toujours

sous-estimé l'importance de la mer. La Marine

nationale est, comme

toujours, le parent pauvre des armées et notre Marine marchande, tuée

par des syndicats irresponsables et des gouvernements qui ont laissé faire, a

pratiquement disparu des océans. Pourtant, un

petit pays comme la Norvège possède une des premières flottes marchandes

du monde. Il en tire de larges profits et prouve qu'il n'est pas

nécessaire d'être asiatique pour faire naviguer des cargos. » |

|

||||||||||||

Fin de page

Notes de bas de page :